नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट AKstudyHub में आज हम संस्कृत के महत्वपूर्ण अध्याय संस्कृत अनुवाद | Sanskrit Anuvad के बारे में विस्तार से जानेंगे इस लेख के माध्यम से हम संस्कृत अनुवाद के नियम और उदाहरण पर रोशनी डालेंगे।

आज हम CTET, UPTET या अन्य कोई हिंदी,संस्कृत से जुड़ी हुई कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएं तो हमे संस्कृत अनुवाद (Sanskrit anuvad) से एक या दो नंबर के प्रश्न हमेशा देखने को मिलते है, आज के लेख को पढ़ने के बाद आप संस्कृत अनुवाद को आसानी से हल कर पाएंगे। आप इस लेख से अंत तक जुड़े रहीए जिससे आपको संस्कृत अनुवाद करने में आसानी होगी।

- Advertisement -

अनुवाद का अर्थ

किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों-का-त्यों या आवश्यकतानुसार रूपान्तरित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। इसी प्रकार अन्य भाषा के वाक्यों को संस्कृत भाषा में रूपान्तरित कर देना ही संस्कृत अनुवाद कहलाता है; जैसे—सोहन पढ़ता है। यह हिन्दी वाक्य है; इसका संस्कृत अनुवाद होगा— सोहनः पठति ।

अनुवाद की परिभाषा

सभी भाषाओं में भाव प्रकाशन का माध्यम वाक्य ही होता है। कर्त्ता और क्रिया वाक्यरूपी भवन के दो दृढ़ स्तम्भ हैं, अतः कर्त्ता और क्रिया का सम्बन्ध सुदृढ़ होना चाहिए। संस्कृत में यद्यपि शब्दों के क्रम में परिवर्तन करने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी अनुवाद की सरलता के लिए संस्कृत के वाक्यों का क्रम भी हिन्दी के समान ही है।

पहले कर्त्ता फिर कर्म और अन्त में क्रिया। संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्ति-रहित नहीं प्रयुक्त होता। इसकी क्रियाओं में लिङ्ग-भेद नहीं होता है। तीनों लिङ्गों में क्रिया समान हो सकती है।

अनुवाद के अंग

संस्कृत अनुवाद के कुछ आवश्यक अंग निम्नलिखित हैं

- Advertisement -

- वचन संस्कृत में तीन वचन होते हैं। 1. एकवचन (एक वस्तु के लिए) 2. द्विवचन (दो वस्तु के लिए) 3. बहुवचन (दो से अधिक वस्तु के लिए।)

- पुरुष संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। 1. प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष – जिसके विषय में बात कही जाय। 2. मध्यम पुरुष- जिससे बात कही जाय। 3. उत्तम पुरुष जो बात को कहता है।

- कर्त्ता क्रिया के करने वाले को कर्त्ता कहते हैं। कर्त्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पहले ‘कौन’ लगाने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त हो, वही कर्त्ता है।

- क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं।

- काल क्रिया के तीन प्रमुख काल होते हैं। 1. वर्तमान काल जिससे समय की निरन्तरता का बोध होता है, वह वर्तमान काल है। इसके लिए लट् लकार का प्रयोग होता है। 2. भूतकाल जिससे बीते समय का बोध होता है, वह भूतकाल है। इसमें लङ् लकार का प्रयोग होता है। 3. भविष्यत् काल जिससे आने वाले समय का बोध होता है, वह भविष्यत् काल है। इसमें लृट् लकार का प्रयोग होता है।

- लिङ्ग लिङ्ग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में क्रिया के ऊपर लिङ्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1. पुल्लिङ्ग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। 2. स्त्रीलिङ्ग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। 3. नपुंसकलिङ्ग जिससे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का

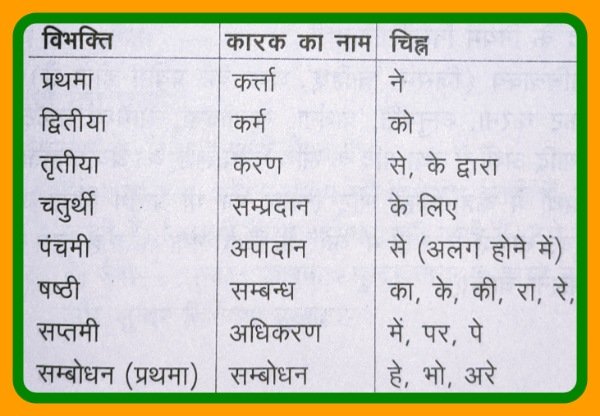

- कारक कारक आठ होते है जो चित्र प्रदर्शित करके बताए गए है

संस्कृत अनुवाद के नियम और उदाहरण

लट् लकार (वर्तमान काल ) प्रथम पुरुष

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित है

- नियम 1. वर्तमान काल में सट् लकार का प्रयोग होता है। कईयाय में कर्त्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात् प्रथमा विभक्ति का रूप लिखा जाता है और उसी कर्त्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है।

- नियम 2. जब वाक्य में दो कर्त्ता होते हैं और ‘च’ (और) से जुड़े होते हैं, तब क्रिया द्विवचन होती है।

- नियम 3. जब वाक्य में दो कर्ता ‘वा’ (अथवा) से जुड़े होते हैं, तब क्रिया द्विवचन की न होकर एकवचन की ही होती है।

- नियम 4. जब वाक्य में दो से अधिक कर्त्ता ‘च’ से जुड़े होते हैं, तब क्रिया बहुवचन की होती है।

- नियम 5. जब वाक्य में दो से अधिक कर्त्ता ‘वा’ से जुड़े होते हैं, तब क्रिया एकवचन की होती है।

- नियम 6. ‘च’ ‘वा’ ‘अथवा’ आदि अव्यय हैं। हिन्दी में ये शब्द जिस शब्द के पहले आते हैं, संस्कृत में उसी शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं।

लट् लकार (वर्तमान काल ) प्रथम पुरुष के उदाहरण निम्नलिखित है

- रामः कृष्णश्च पठतः । – राम और कृष्ण पढ़ते हैं।

- रामः कृष्णः वा गच्छति। – राम या कृष्ण जाता है।

- रामः कृष्णः मोहनश्च लिखन्ति ।- राम, कृष्ण और मोहन लिखते हैं।

- रामः कृष्णः हरिः वा गच्छति । – राम या कृष्ण या हरि जाता है।

- छात्रौ पठतः । – दो छात्र पढ़ते हैं।

- बालिके हसतः । – दो लड़कियाँ हँसती हैं।

- भवन्तः वदन्ति । – आप लोग बोलते हैं।

- भवत्यः पश्यन्ति। – आप लोग देखती हैं।

लट् लकार (वर्तमान काल) मध्यम पुरुष

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

- नियम 1. संस्कृत में तुम, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष के लिए ‘युष्मद्’ – शब्द का प्रयोग ‘त्वम्, युवाम्, यूयम्’ होता है।

- नियम 2. यदि मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्त्ता ‘च’ से जुड़ा हो, तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनान्त होती है और यदि दो से अधिक कर्त्ता हों, तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनान्त होती है। नियम

- 3. यदि कई कर्त्ता में ‘वा’ अथवा ‘या’ जुड़े होते हैं, तो क्रिया अपने सबसे निकट (पास) के कर्त्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है।

लट् लकार (वर्तमान काल) मध्यम पुरुष के उदाहरण निम्नलिखित है।

- त्वं पठसि । – तुम पढ़ते हो, पढ़ती हो ।

- युवां पठथः । – तुम दोनों पढ़ते हो, पढ़ती हो ।

- यूयं पठथ। – तुम सब या तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ती हो।

- त्वं श्यामश्च गच्छथः । तुम और श्याम जाते हो।

- युवां रमाः हरिश्च गच्छथ। – तुम, रमा और हरि जाते हो।

- यूयं नरेश राकेशश्च गच्छथ। —तुम लोग, नरेश और राकेश जाते हो।

- त्वं रमाः हरिः वा गच्छति । तुम, रमा या हरि जाते हो।

- युवां श्यामः ते वा गच्छन्ति । — तुम दोनों श्याम या वे जाते हैं।

लट् लकार (वर्तमान काल) उत्तम पुरुष

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

- नियम 1. संस्कृत में उत्तम पुरुष ‘मैं, हम दोनों, हम सब या हम लोग’ के लिए ‘अस्मद्’ शब्द का प्रयोग ‘अहम्, आवाम्, वयम्’ होता है।

- नियम 2. यदि वाक्य में दो से अधिक कर्त्ता हों और वे ‘च’ से जुड़े हों तथा वे प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के हों, तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की होती है।

- नियम 3. यदि वाक्य में ‘च’ अव्यय से जुड़े हुए उत्तम और मध्यम पुरुष के दो ही कर्त्ता हों, तो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी।

लट् लकार (वर्तमान काल) उत्तम पुरुष के उदाहरण निम्नलिखित है।

- अहं पश्यामि । – मैं देखता हूँ, देखती हूँ।

- आवां पश्यावः । – हम दोनों देखते हैं, देखती हैं।

- वयं पश्यामः । – हम लोग देखते हैं, देखती हैं।

- त्वम् अहं रामश्च पठामः । – तुम, मैं और राम पढ़ते हैं।

- त्वम् अहं च हसावः । – तुम और मैं हँसता हूँ।

- सः वा त्वं वा अहं वा लिखामि। – वह, तुम या मैं लिखता हूँ।

लङ् लकार (भूतकाल ) सभी पुरुष

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

- नियम 1. जो काम बीते हुए समय में हो चुका है, उस काल (समय) को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के लिए संस्कृत में लङ् लकार का प्रयोग होता है।

- नियम 2. कभी-कभी वर्तमान काल के प्रथम पुरुष की क्रिया में ‘स्म’ जोड़कर भूतकाल व्यक्त किया जाता है। यह प्रायः ‘था’ के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे— पठति स्म = पढ़ रहा था, हसति स्म = हँसता था।

लङ् लकार (भूतकाल ) सभी पुरुष के उदाहरण निम्नलिखित है

- छात्रः अगच्छत्। – छात्र चला गया।

- यूयम् अपतत्। – तुम लोग गिर गए।

- बालिका लिखति स्म। – लड़की लिख रही थी।

लृट् लकार (भविष्यत् काल) सभी पुरुष

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं

- नियम 1. जब कोई काम आगे आने वाले समय में होता है, तब वह भविष्य काल में होता है और भविष्यकाल में लृट् लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप लट् लकार के समान होते हैं। केवल ‘ति’, ‘त’ आदि प्रत्ययों के पहले ‘ष्य’ जुड़ जाता है। जैसे—पठति पठिष्यति ।

लृट् लकार (भविष्यत् काल) सभी पुरुष के उदाहरण निम्नलिखित है।

- सः पठिष्यति। – वह पढ़ेगा।

- सा पठिष्यति। – वह पढ़ेगी।

- फलं पतिष्यति। – फल गिरेगा।

लोट् लकार (आज्ञावाचक) सभी पुरुष

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं

- नियम 1. लोट् लकार का प्रयोग आज्ञा, इच्छा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि अर्थों में होता है।

- नियम 2. प्रथम पुरुष में इस लकार का प्रयोग प्रायः इच्छा प्रार्थना अर्थ में होता है।

- नियम 3. मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग आज्ञा, आशीर्वाद अर्थ में होता है। कभी-कभी आज्ञा में ‘तुम’ कर्त्ता छिपा रहता है। ऐसी दशा में क्रिया, छिपे हुए कर्त्ता के अनुसार मध्यम पुरुष की होती है।

- नियम 4. उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग इच्छा और प्रश्न अर्थ में होता है।

लोट् लकार (आज्ञावाचक) सभी पुरुष के उदाहरण निम्नलिखित है।

- सः लिखतु। – वह लिखे।

- सा पठतु। – वह पढ़े।

- भवान् आगच्छत्। – आप आएँ।

- त्वं पठ। – तुम पढ़ो।

विधिलिङ् लकार (चाहिए) सभी पुरुष

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं

- नियम 1. विधिवाक्य (जिसमें ‘चाहिए’ शब्द का प्रयोग होता है)। इच्छा प्रकट करना, अनुमति, प्रार्थना, सम्भावना, सामर्थ्य प्रकट करना इत्यादि अर्थों में तथा यदि के साथ विधिलिङ् का प्रयोग होता है।

- विशेष इन अर्थों में कहीं-कहीं लोट् लकार का भी प्रयोग किया जाता है। ‘चाहिए’ से युक्त वाक्यों में कर्त्ता में ‘को’ का चिह्न लगा रहता है, उसे कर्म का चिह्न नहीं समझना चाहिए।

विधिलिङ् लकार (चाहिए) सभी पुरुष के उदाहरण निम्नलिखित है।

- बालकः पठेत्। – लड़के को पढ़ना चाहिए या लड़का पढ़े।

- बालिका पठेत्। लड़की को पढ़ना चाहिए या लड़की पढ़े।

- बालकः कि कुर्यात्। – लड़का क्या करे?

- किम् अहं पठानि । – क्या मैं पढूँ ?

अव्यय के प्रयोग के संस्कृत अनुवाद

नियम अव्यय शब्दों का रूप नहीं बदलता। इसलिए वे वाक्य में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं। च, वा, कुत्र, यंत्र, तत्र, सर्वत्र, यदा, तदा, कदा, तर्हि आदि अनेक अव्यय शब्द हैं।

अव्यय के प्रयोग के संस्कृत अनुवाद के उदाहरण निम्नलिखित है।

- इदानीं त्वं कुत्र गच्छसि। – इस समय तुम कहाँ जा रहे हो?

- वयम् अद्य न पठिष्यामः । हम लोग आज नहीं पढ़ते ।

- ते अत्र कदा आगच्छन्ति। वे यहाँ कब आते हैं?

- यत्र त्वम् इच्छसि तत्र गच्छ । जहाँ तुम चाहते हो, वहाँ जाओ।

सर्वनाम का प्रयोग के संस्कृत अनुवाद

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

- नियम 1. तद् (वह), यद् (जो), इदम् (यह ), एतत् (यह), किम् (कौन, क्या), सर्व (सब), युष्मद् (तुम), अस्मद् (मैं, हम ), अदस् (वह) आदि शब्द सर्वनाम हैं। इसमें युष्मद् और अस्मद् क्रमशः मध्यम तथा उत्तम पुरुष के हैं। शेष सभी प्रथम पुरुष के हैं।

- नियम 2. सर्वनामों का प्रयोग विशेषणों की तरह होता है। जहाँ ये विशेषणों की तरह काम में आते हैं वहाँ उनके लिङ्ग, वचन और विभक्ति अपने विशेष्य के अनुसार होते हैं।

- नियम 3. सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञाओं के स्थान पर होता है, अतः इनके रूप तीनों लिङ्गों में चलते हैं।

विशेषण का प्रयोग के संस्कृत अनुवाद के उदाहरण

- का लिखति। – कौन लिखती है?

- का गच्छति । – कौन जा रही है?

- अयं हसति ।- यह हँसती है।

- के गच्छन्ति । – कौन जा रहे हैं?

- सर्वे पश्यन्ति । – सब देख रहे हैं।

- अयं कः अस्ति । यह कौन है?

विशेषण का प्रयोग के संस्कृत अनुवाद

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

- नियम 1. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं; जैसे— सुन्दरः बालकः-सुन्दर लड़का, इसमें लड़का विशेष्य और सुन्दर विशेषण हुआ।

- नियम 2. जो लिङ्ग, वचन और कारक विशेष्य में होता है, वही लिङ्ग, वचन और कारक (विभक्ति) उसके विशेषण में भी होता है; जैसे- सुन्दरः पुरुषः- सुन्दर पुरुष (पुल्लिङ्ग)। सुन्दरी नारी सुन्दर स्त्री (स्त्रीलिङ्ग)। सुन्दरम् गृहम् (नपुंसकलिङ्ग) |

- नियम 3. तद्, यद्, इदम्, अदस् किम्, युष्मद्, अस्मद्, सर्व आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी विशेषण की तरह होता है। जहाँ ये विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वहाँ इनके लिङ्ग, वचन तथा कारक (विभक्ति) अपने विशेष्य के अनुसार होते हैं; जैसे- अयं बालकः – यह लड़का (पुल्लिङ्ग), इयं बालिका यह लड़की (स्त्रीलिङ्ग), इदम् फलम् – यह फल (नपुंसकलिङ्ग)।

- नियम 4. संस्कृत में किम् (क्या) शब्द के आगे ‘चित्’ जोड़ देने से उसका अर्थ ‘किसी’ हो जाता है। ऐसे स्थान पर किम् शब्द का रूप उसके विशेष्य के अनुसार बनाकर ‘चित्’ जोड़ा जाता है तथा आवश्यकतानुसार सन्धि भी करनी पड़ती है; जैसे— कस्मिश्चिद् वने किसी वन में, आदि।

विशेषण का प्रयोग के संस्कृत अनुवाद के उदाहरण

- श्याम बुद्धिमान् बालकः अस्ति । – श्याम बुद्धिमान लड़का है।

- श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति। – श्यामा चतुर लड़की है।

- इदं गृहं सुन्दरं वर्तते। – यह घर सुन्दर है।

- काशी विशाला नगरी – अस्ति। काशी बड़ी नगरी हैं।

संख्यावाचक विशेषण के संस्कृत अनुवाद

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं

- नियम 1. संख्यावाचक (एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन) आदि शब्द विशेषण होते है। अतः इनके रूप अपने विशेष्य के अनुसार तीनों लिङ्गों में होते हैं; जैसे- एकः बालकः (एक लड़का) एका बालिका (एक लड़की)। एकम् नगरम् (एक नगर) आदि।

- नियम 2, प्रथम: (पहला), द्वितीय: (दूसरा), तृतीयः (तीसरा), चतुर्थ: (चौथा), पंचम (पाँचवाँ), षष्ठः (छठवां) आदि क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण सभी लिङ्गो और वचनों में अपने विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे—प्रथमः बालकः (पहला लड़का), द्वितीयः पुरुष (दूसरा आदमी), तृतीय: पुष्पम् (तीसरा फूल) आदि।

संख्यावाचक विशेषण के संस्कृत अनुवाद के उदाहरण

- अयम् एकः सिंहः अस्ति। – यह एक शेर है ।

- द्वितीयः कः पुरुषः अस्ति । – दूसरा कौन आदमी है?

- इयम् एका बालिका आगच्छति । – यह एक लड़की आ रही है।

- इदम् एकं पुस्तकम् अस्ति । – यह एक पुस्तक है।

- तृतीया बालिका किं करोति । – तीसरी लड़की क्या कर रही है?

संस्कृत अनुवाद में विभक्ति के नियम और उदाहरण

कर्त्ता कारक (प्रथमा विभक्ति) के संस्कृत अनुवाद

- नियम 1. क्रिया करने वाले को कर्त्ता कहते हैं और कर्तृवाच्य के कर्त्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका चिह्न (पहचान) ‘ने’ है। यह कहीं-कहीं छिपा रहता है; जैसे—राम लिखता है-रामः लिखति (कर्तृवाच्य) में ‘ने’ छिपा और समः प्रथमा विभक्ति का शब्द है।

- नियम 2. संस्कृत में बिना विभक्ति लगाए शब्द निरर्थक होते हैं, अतः अर्थ बताने के लिए संज्ञा शब्दों में प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे—रामः • राम, गज: हाथी, शुकः तोता आदि।

- नियम 3. पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग बनाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति आती है; जैसे-तट: (पुल्लिङ्ग), तटी (स्त्रीलिङ्ग), तटम् (नपुंसकलिङ्ग)- किनारा आदि।

- नियम 4. अव्ययों के साथ तथा केवल नाम के कथन में प्रथमा विभक्ति होती है; जैसे— गांधी ‘बापू’ इति प्रसिद्धः अस्ति गाँधी बापू इस नाम से प्रसिद्ध हैं।

उदाहरण

- बालकः बालिका च पठतः । लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं।

- रविः शशिः वा गच्छति । रवि या शशि जाता है।

- शुकः एकः पक्षी अस्ति। तोता एक चिड़िया है।

कर्म कारक (द्वितीया विभक्ति) के संस्कृत अनुवाद

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

- नियम 1. किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्त्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते है, अर्थात् जिस पर क्रिया का फल समाप्त होता है (पड़ता है), उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे—बालकः वानरं ताडयति लड़का बन्दर को मारता है। यहाँ ‘ताडयति’ क्रिया का फल वानर पर पड़ता है, अतः उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है।

- नियम 2. याच् (माँगना), पच् (पकाना), पृच्छ (पूछना), ब्रू (बोलना), नी (ले जाना), हृ (चुराना) आदि और इनके अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे— गुरुः छात्रं प्रश्नं पृच्छति-गुरुजी छात्र से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ ‘छात्र से’ कर्म कारक नहीं है, किन्तु इस विशेष नियम से ‘छात्र’ में द्वितीया विभक्ति हो गई है।

- नियम 3. गमनार्थक धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे—बालकः गृहं गच्छति लड़का घर में जाता है।

- नियम 4. शी (सोना), स्था (ठहरना) तथा आसू (बैठना) धातु से पहले यदि ‘अधि’ उपसर्ग लगा हो, तो इनके आधार में द्वितीया विभक्ति हो जाती है; जैसे— रविः शिलाम् शेते-राम शिला पर सोता है।

- नियम 5. अभितः (सब तरफ), परित: (चारो तरफ), सर्वतः (सब तरफ), उभयतः (दोनों ओर), हा, धिक, प्रति, बिना आदि के योग में (इन शब्दों की जिससे निकटता प्रतीत होती है, उनमें ) द्वितीया विभक्ति होती है।

अपादान कारक (पंचमी विभक्ति) के संस्कृत अनुवाद

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

- नियम 1. जिससे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अथवा कल्पित रूप से अलग होना प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पंचमी होती है। इसकी पहचान (चिह्न) ‘से’ है; जैसे—हरि अश्वात् अपतत्-हरि घोड़े से गिर पड़ा। इस वाक्य में ‘घोड़े से’ हरि अलग हो गया है, अतः अश्व में पंचमी विभक्ति हुई।

- नियम 2. जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है; जैसे—सः चौरात् विभेति वह चोर से डरता है। पिता पुत्रं पापात् त्रायते पिता पुत्र को पाप से बचाता है।

- नियम 3. जिसमें कोई वस्तु हटाई जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है; जैसे- गुरुः शिष्यं कुमार्गात् निवारयति -गुरु शिष्य को कुमार्ग से रोकता है।

- 4. जिससे नियमपूर्वक पढ़ा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है; जैसे—अहं गुरोः व्याकरण पठामि मैं गुरुजी से व्याकरण पढ़ता हूँ।

- नियम 5. अन्य (सिवाय) दूर, इतर (दूसरा) ऋते (बिना) दिशावाचक तथा कालवाचक शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है; जैसे—ग्रामात् पूर्व नदी वहति गाँव से पूर्व नदी बहती है।

सम्बन्ध कारक (षष्ठी विभक्ति) के संस्कृत अनुवाद

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

जब दो या अधिक शब्दों में सम्बन्ध दिखाया जाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। विभक्ति के चिह्न ‘का, के, की; रा, रे, री’ हैं। उदाहरण

- कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः आसीत् । – कृष्ण वसुदेव के पुत्र

- रामः भरतस्य ज्येष्ठः भ्राता आसीत्। —राम भरत के बड़े भाई थे।

- कौशल्या दशरथस्य राज्ञी आसीत् । — कौशल दशरथ की रानी थी।

- रामू नरेशस्य सेवकः अस्तिः । – रामू नरेश का नौकर है।

- कूपस्य जलं मधुरम् अस्ति । — कुएँ का जल मीठा है।

- समुद्रस्य जलं क्षारं भवति । – समुद्र का पानी खारा होता है।

- एतत् कृषकस्य क्षेत्रम् अस्ति। – यह किसान का खेत है।

- अस्माकं विद्यालयः नगरस्य मध्ये अस्ति। —हमारा नगर के मध्य है।

अधिकरण कारक (सप्तमी विभक्ति) के संस्कृत अनुवाद

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं। जिस स्थान में कोई कार्य होता है, उसमें अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण के चिह्न ‘में, पर, पे’ हैं।

- नियम 1. जिस पर स्नेह किया जाता है, जिसमें भक्ति या विश्वास किया जाता है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है।

- नियम 2. जब किसी एक कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, तब पहले हो चुके कार्य में तथा उसके कर्त्ता में सप्तमी विभक्ति होती है।

- नियम 3. जिस समय कोई काम होता है, समयवाचक शब्द सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है।

- नियम 4. जब किसी वस्तु की अपने समूह में विशेषता प्रकट की जाती है, तो

- समूहवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति होती है।

- नियम 5. कुशल, निपुण, पटु आदि अर्थवाची शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है।

उदाहरण

- अहम् आसने उपविशामि । – मैं आसन पर बैठा हूँ।

- सः नगरे वसति। – वह नगर में रहता है।

- क्षेत्रे अन्नम् उत्पन्नं भवति । – खेत में अन्न उत्पन्न होता है।

- सरोवरे कमलानि विकसन्ति। – तालाब में कमल खिलते हैं।

सम्बोधन के संस्कृत अनुवाद

इसके अनुवाद के नियम निम्नलिखित हैं।

- नियम1. जिसे पुकारा जाता है उसमें सम्बोधन होता है। सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका चिह्न हे, अरे, ए आदि हैं। ये चिह्न शब्द से पहले लगते हैं; जैसे— हे राम!, अरे लड़के, आदि।

- नियम 2. संस्कृत में सम्बोधन के एकवचन का रूप बदलता है, शेष में कर्त्ता कारक के समान होता है। विशेष सर्वनाम शब्दों में सम्बोधन नहीं होता है।

उदाहरणार्थ

- भो पुत्र ! त्वं कुत्र गच्छसि । अरे बेटा! तुम कहाँ जा रहे हो?

- बालकाः प्रतिदिनं प्रातः उद्यानं भ्रमत। – – लड़को! प्रतिदिन सवेरे बगीचे में भ्रमण करो।

यह भी पढ़े…

- संस्कृत में समास | samas in sanskrit – समास की परिभाषा, भेद और उदाहरण

- Sandhi in Sanskrit (संस्कृत सन्धि)- अर्थ,परिभाषा,प्रकार और उदाहरण

- Balak Shabd Roop in Sanskrit | बालक शब्द रूप

- CTET 2023 पा धातु रूप | PAA DHATU ROOP – Sanskrit Notes 2023

- CTET 2023 : Sanskrit Ke kavi aur Rachnayen | संस्कृत के कवि और रचनाएँ – CTET,UPTET,HTET,MPTET – Free Notes :2023

- रस की परिभाषा | Ras in Hindi |रस की परिभाषा उदाहरण सहित-हिंदी व्याकरण

आशा करते है आप न संस्कृत अनुवाद का अध्याय का अध्यन ध्यान पूर्वक किया होगा और हमारे द्वारा दी हुई जानकरी से आप सन्तुष्ट होंगे , अगर आप दी हुई जानकारी पर अपना कोई सुझाव देना चाहते है तो कॉमेंट के माध्यम से सम्पर्क कर सकते है। धन्यवाद…