रस की परिभाषा | Ras in Hindi |रस की परिभाषा उदाहरण सहित- हिंदी व्याकरण नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका AKstudyhub.com में आज हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रस विस्तार से चर्चा करेंगे।

रस हिंदी का ऐसा विषय है जिससे भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्ने पूंछें जाते है अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे है तो आपके लिये यह आर्टिकल बहुत ही उपयोगी साबित होने बाला है इसलिये आप हमारी इस पोस्ट पर अंत तक बने रहें।

- Advertisement -

रस का अर्थ क्या है

रस का शाब्दिक अर्थ आनन्द है । संस्कृत में वर्णन आया है- ‘रस्यते आस्वाद्यते इति रसः‘ अर्थात् जिसका आस्वादन किया जाए, वह रस है, किन्तु साहित्यशास्त्र में काव्यानन्द अथवा काव्यास्वाद के लिए रस शब्द प्रयुक्त होता है

रस की परिभाषा | रस की परिभाषा उदाहरण सहित

काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनन्द रस कहलाता है। कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्म आदि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के क्रम में उसके पात्रों के साथ स्थापित होने वाली आत्मीयता के कारण काव्यानुभूति एवं काव्यानन्द व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त होता है।

काव्य का रस सामान्य जीवन में प्राप्त होने वाले आनन्द से इसी अर्थ में भिन्न भी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त अनुभव को ‘हृदय की मुक्तावस्था’ कहा है।

रस के अंग

भरत मुनि ने ‘नाट्यशास्त्र’ में लिखा है- ‘विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्तिः‘ अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनमें स्थायी भाव स्वतः ही अन्तर्निहित है, क्योंकि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी (संचारी) भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार रस के चार अंग हैं

- Advertisement -

- स्थायी भाव

- विभाव

- अनुभाव

- संचारी भाव

स्थायी भाव

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है- ‘प्रधान (स्थायी) भाव वही कहा जा सकता है, जो रस की अवस्था तक पहुँचे।’ स्थायी भाव ग्यारह माने गए हैं

- रति (स्त्री-पुरुष का प्रेम),

- हास (हँसी),

- शोक (दुःख),

- क्रोध,

- उत्साह,

- भय,

- जुगुप्सा (घृणा),

- विस्मय (आश्चर्य),

- निर्वेद (वैराग्य या शान्ति)

- वत्सलता (छोटों के प्रति प्रेम),

- भगवद् विषयक रति (अनुराग)

विभाव

विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है, जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। अर्थात् भाव के जो कारण होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक (जन्म देने वाले) कारण होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं

- आलम्बन

- उद्दीपन

आलम्बन जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलम्बन (सहारे) से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलम्बन विभाव कहलाते हैं; जैसे- नायक-नायिका । आलम्बन के भी दो प्रकार हैं

- आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आश्रय कहते हैं।

- विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए; यदि कृष्ण के मन में राधा के प्रति रति का भाव जाग्रत होता है, तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय।

उद्दीपन मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं;

जैसे—दुष्यन्त शकार खेलते हुए कण्व के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं। शकुन्तला को शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुन्तला की शारीरिक चेष्टाएँ दुष्यन्त के मन में रति भाव को और अधिक करती हैं। इस प्रकार, विषय (नायिका शकुन्तला ) की शारीरिक चेष्टाएँ तथा अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा।

अनुभाव

आन्तरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुभाव आश्रय के शारीरिक विकार हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं—सात्विक, कायिक, वाचिक एवं आहार्य।

- सात्विक जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, वे सात्विक हैं; जैसे-पसीना आना, रोएँ खड़े होना, कँपकँपी लगना, मुँह फीका पड़ना आदि । सामान्यतः आठ प्रकार के सात्विक अनुभाव माने जाते हैं—स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम्प, विवर्णता, स्तम्भ, अश्रु और प्रलाप।

- कायिक शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक हैं; जैसे—किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को झाँकना आदि।

- वाचिक किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर नायक अथवा नायिका (प्रेम-पात्र) द्वारा वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति, वाचिक अनुभाव है; जैसे-क्रोध में कठोर शब्द कहना।

- आहार्य नायक-नायिका या अन्य पात्रों के द्वारा वेश-भूषा के माध्यम से भाव प्रदर्शित करना आहार्य कहलाता है।

संचारी भाव

स्थायी भाव के साथ आते-जाते रहने वाले अन्य भावों को अर्थात् मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है।

यह भी आश्रय के मन में उत्पन्न होता है। एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। वह पानी के बुलबुले की तरह उठता और शान्त होता रहता है। उदाहरण के लिए; शकुन्तला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यन्त के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे, उन्हें संचारी कहेंगे।

संचारी भावों की संख्या तैंतीस बताई गई है। इनमें से मुख्य संचारी भाव हैं।

- शंका

- निद्रा

- मद

- आलस्य

- दीनता

- चिन्ता

- मोह

- स्मृति

- धैर्य

- लज्जा

- चपलता

- आवेग

- हर्ष

- गर्व

- विषाद

- उत्सुकता

- उग्रता

- त्रास निर्वेद

- स्वप्न

- मरण

- श्रम

- उन्माद

- मीत

- ग्लानि

- अपस्मार

- भावगोपन

- व्याधि

- जड़ता

- अनुभूति

- अमर्ष

- असूया

- वितर्क

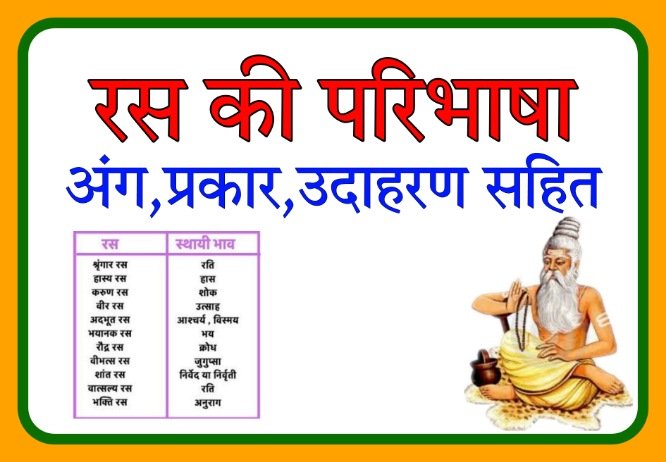

रस के प्रकार

- श्रंगार रस

- हास्य रस

- करुण रस

- वीर रस

- रौद्र रस

- शांत रस

- अदभुत रस

- भयानक रस

- वीभत्स रस

- वात्सल्य रस

श्रंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित

श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति (प्रेम) है। रति का सामान्य अर्थ है— प्रीति, किसी मनोनुकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव। जब नायक-नायिका के मन में एक-दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जाग्रत हो तो ‘श्रृंगार रस’ कहलाता है।

इसके अन्तर्गत पति-पत्नी अथवा नायक-नायिका का वर्णन होता है। इसमें पर-पुरुष या पर नारी के प्रेम-वर्णन का निषेध होता है। श्रृंगार रस के अवयव निम्न प्रकार हैं

| स्थायी भाव | रति |

| आलंम्बन | नायक और नायिका |

| उद्दीपन | आलम्बन का सौंदर्य |

| अनुभाव | स्पर्श,आलिंगन,अवलोकन,कटाक्ष,मुस्कान आदि |

| संचारी भाव | हर्ष,लज्जा,आशा,चपलता,आवेग आदि |

श्रंगार रस भी दो प्रकार के होते है

- संयोग श्रृंगार मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक-नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है।

उदाहरण “दूलह श्रीरघुनाथ बने दुलही सिय सुन्दरी मन्दिर माहीं । गावति गीत सबै मिलि सुन्दरि बेद जुवा जुरि बिप्र पढ़ाहीं । । राम को रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाहीं । यातें सबै सुधि भूलि गई कर टेकि रही, पल टारत नाहीं । । “

उदाहरण कौन हो तुम वसन्त के दूत विस्स पतझड़ में अतिसुकुमार; घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मन्द बयार

- वियोग श्रंगार वियोग अथवा एक-दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक-नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं।

उदाहरण “मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखि एक रात रिमझिम बूँदें पड़ती थीं घटा छाई थी। गमक रही थी केतकी की गन्ध चारों ओर झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी।चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुखलज्जा उसी छाती में छिपाई थी।”

उदाहरण हे खग-मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी?

हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित

जब किसी (वस्तु अथवा व्यक्ति) की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हँसी आ जाए तब वहाँ हास्य रस होता है।

| स्थायी भाव | हास |

| आलम्बन | विकृत वस्तु और कोई मनुष्य |

| उद्दीपन | आलम्बन की अनोखी आकृति,चेष्टायें, बातचीत आदि |

| अनुभाव | मुस्कान,आंखों का झपकना आदि |

| संचारी भाव | आलस्य,हर्ष,निंदा,चपलता,भृम आदि |

उदाहरण बिन्ध्य के बासी उदासी तपो व्रतधारि महा बिनु नारि दुखारे। गौतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवृन्द सुखारे ।। है हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे । कीन्हीं भली रघुनायक जू! करुणा करि कानन को पगु धारे।।”

उदाहरण

नाना वाहन नाना वेषा। बिहँसे सिव समाज निज देखा।। कोउ मुख-हीन बिपुल मुख काहू । बिन पद-कर कोउ बहु पद- – बाहू।।

करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित

जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक भर जाए, तब ‘करुण रस’ जाग्रत होता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से शोक नामक स्थायी भाव का जन्म होता है। इसके अवयव निम्न प्रकार हैं

| स्थायी भाव | शोक |

| आलम्बन | विनष्ट वस्तु या व्यक्ति |

| उद्दीपन | आलम्बन का दाहकर्म, इष्ट की विशेषताओं का उल्लेख, उसके चित्र एवं उससे सम्बद्ध वस्तुओं का वर्णन |

| अनुभाव | रुदन, प्रलाप, कम्प, मूर्च्छा, निःश्वास, छाता पीटना,भूमि पर गिरना, दैवनिन्दा इत्यादि |

| संचारी भाव | निर्वेद, व्याधि, चिन्ता, स्मृति, मोह, अपस्मार, ग्लानि, विषाद, दैन्य, उन्माद, श्रम इत्यादि |

उदाहरण

जो भूरि भाग्य भरी विदित थी अनुपमेय सुहागिनी,

हे हृदय बल्लभ ! हूँ वही अब मैं यहाँ हत भागिनी।

जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी,

है अब उसी मुझसी जगत् में और कोई अनाथिनी।।”

उदाहरण

अभी तो मुकुट बँधा था माथ,हुए कल ही हल्दी के हाथ,खुले भी न थे लाज के बोल,खिले थे चुम्बन शून्य कपोल,हाय रुक गया यहीं संसार,बना सिंदूर अनल अंगार,वातहत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार !

वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित

युद्ध करने के लिए अथवा नीति, धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के अवयव निम्नलिखित हैं

| स्थायी भाव | उत्साह |

| आलम्बन | शत्रु |

| उद्दीपन | शत्रु की शक्ति, अहंकार, रणवाद्य, यश की चाह,याचक का आर्त्तनाद आदि |

| अनुभाव | प्रहार करना, गर्वपूर्ण उक्ति, रोमांच, कम्प, धर्मानुकूल आचरण करना आदि |

| संचारी भाव | हर्ष, उत्सुकता, गर्व, चपलता, आवेग, उन्नता, मति, धृति, स्मृति, असूया आदि |

उदाहरण चढ़त तुरंग, चतुरंग साजि सिवराज,चढ़त प्रताप दिन-दिन अति जंग में।भूषण चढ़त मरहट्अन के चित्त चाव,खग्ग खुली चढ़त है अरिन के अंग में। भौंसला के हाथ गढ़ कोट हैं चढ़त,अरि जोट है चढ़त एक मेरू गिरिसंग में।तुरकान गम व्योमयान है चढ़त बिनुमन है चढ़त बदरंग अवरंग में।”

उदाहरण मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानों मुझे। यमराज से भी युद्ध में, प्रस्तुत सदा मानो मुझे।।है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं।मामा तथा निज तात से भी, युद्ध में डरता नहीं । ।

रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित

विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निन्दा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है।

| स्थायी भाव | क्रोध |

| आलम्बन | विरोधी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति |

| उद्दीपन | विरोधियों के कार्य एवं वचन |

| अनुभाव | शस्त्र चलाना, भौंहें चढ़ाना, दाँत पीसना, मुख लाल करना, गर्जन, आत्म-प्रशंसा, कम्प, प्रस्वेद आदि |

| संचारी भाव | उग्रता, अमर्ष, आवेग, उद्वेग, मद, मोह, असूया, स्मृति इत्यादि |

उदाहरण “उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।”

उदाहरण भाखे लखनु कुटिल मई भौंहें। रदपट फरकट नयन रिसौहें ।।

शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित

तत्त्व – ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता तथा सांसारिक विषय-भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शान्त रस की उत्पत्ति होती है।

| स्थायी भाव | निर्वेद |

| आलम्बन | तत्त्व ज्ञान का चिन्तन एवं सांसारिक क्षणभंगुरता |

| उद्दीपन | शास्त्रार्थ, तीर्थ यात्रा, सत्संग आदि |

| अनुभाव | पूरे शरीर में रोमांच, अश्रु, स्वतन्त्र होना आदि |

| संचारी भाव | मति, धृति, हर्ष, स्मृति, निर्वेद, विबोध आदि |

उदाहरण “मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले ? हीरा पायो गाँठ गठियायो, बार-बार वाको क्यों खोले ?”

उदाहरण अब लौं नसानी अब न नसैहौं। रामकृपा भवनिसा सिरानी, जागे फिर न डसैहौं।। पायो नाम चारु चिंतामनि, उर कर तें न खसैहौं। स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहिं कसै हौं । । परबस जानि हँस्यों इन इन्द्रिन, निज बस हवै न हसैहौं । मन – मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसैहौं ।।

अदभुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित

किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने, सुनने से मन का चकित होकर, ‘विस्मय’ स्थायी भाव का प्रादुर्भाव होना ‘अद्भुत रस’ की उत्पत्ति करता है। प्रायः जासूसी, तिलिस्मी, ईश्वर वर्णन आदि से सम्बन्धित साहित्य में अद्भुत रस पाया जाता है।

| स्थायी भाव | विस्मय |

| आलम्बन | विस्मय उत्पन्न करने वाली वस्तु या व्यक्ति |

| उद्दीपन | अलौकिक वस्तुओं के दर्शन, श्रवण, कीर्तन |

| अनुभाव | रोमांच, गद्गद् होना, दाँतों तले अंगुली दबाना,राज आवेग आँखें फाड़कर देखना, काँपना, आँसू आना |

| संचारी भाव | हर्ष, उत्सुकता, मोह, धृति, भ्रान्ति, आवेग आदि |

उदाहरण अखिल भुवन चर-अचर सब, हरि मुख में लखि मातु चकित भई गद्गद् वचन, विकसित दृग पुलकातु।”

उदाहरण बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु कर्म करै विधि नाना । आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी ॥

भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित

किसी बात को सुनने, किसी वस्तु, व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए, तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान रहता है।

| स्थायी भाव | भय |

| आलम्बन | भयंकर वस्तु अथवा हिंसक पशुओं के दर्शन आदि |

| उद्दीपन | भयावह स्वर, भयंकर चेष्टाएँ आदि |

| अनुभाव | मूर्च्छा, रुदन, पलायन, पसीना छूटना, कम्पन, मुँह सूखना, चिन्ता करना आदि |

| संचारी भाव | चिन्ता, त्रास, सम्मोह, सम्भ्रम, दैन्य आदि |

उदाहरण एक ओर अजगरहिं लखि एक ओर मृगरायः विकल बटोही बीच ही पर्यो मूरछा खाय ।।’

उदाहरण लंका की सेना तो कपि के गर्जन-रव से काँप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाँप गई ।।

उस कंपित शंकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी। त्राहि-त्राहि शिव त्राहि-त्राहि की चारों ओर पुकार पड़ी ।।

वीभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित

जुगुप्साजनक या घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को देख-सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव वीभत्स रस को उत्पन्न करते हैं। काव्य में इस रस का प्रयोग परिस्थिति के अनुरोध से हुआ है।

| स्थायी भाव | जुगुप्सा |

| आलम्बन | रक्त, अस्थि, दुर्गन्धयुक्त मांस आदि |

| उद्दीपन | शव का सड़ना, उसमें कीड़े लगना, पशुओं, पक्षियों द्वारा उन्हें नोचना, खाना आदि |

| अनुभाव | घृणा करना, मुँह बनाना, थूकना, नाक को टेढ़ा करना आदि |

| संचारी भाव | ग्लानि, मोह, शंका, व्याधि, चिन्ता, जड़ता, वैवर्ण्य, आवेग आदि |

उदाहरण“सिर पर बैठ्यो काग आँख दोउ खात निकारत। खींचत जीभहिं स्यार अतिहि आनन्द कर धारत ।।गीध जाँघ कहँ खोदि-खोदि कै मांस उचारत। स्वान आँगुरिन काटि काटि कै खात विचारत ।। बहु चील नोच लै जात तुच मोद भर्यो सबको हियो। मनु ब्रह्मभोज जजिमान कोउ आज भिखारिन कह दियो।। “

उदाहरण

ओझरी की झीरी काँधे आँतनि की सेल्ही बाँधे,’मूड के कमण्डल खपर किए कोरिकै। जोगिन झुदुन झुण्ड-झुण्ड बनी तापसी-सी, तीर तीर बैठी सो समर सरि खोरि कै।नोनित सौ सानि-सानि गूदा खात सतुआ से,प्रेत एक वियत बहोरि घोरि-घोरि कै।।’तुलसी’ बैताल भूत, साथ लिए भूतनाथ, हेरि हेरि हँकेत है, हाथ जोर कै।

वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित

वात्सल्य रस का सम्बन्ध छोटे बालक-बालिकाओं के प्रति प्रेम एवं ममता से है। छोटे बालक-बालिकाओं की मधुर चेष्टा, उनकी बोली के प्रति माता-पिता तथा पड़ोसियों का स्नेह, प्यार आदि वात्सल्य रस की उत्पत्ति करते हैं।

| स्थायी भाव | स्नेह ( वात्सल्यता ) |

| आलम्बन | सन्तान, शिष्य आदि |

| उद्दीपन | बाल हठ, बालक की चेष्टाएँ, तुतलाना, उसका रूप एवं उसकी वस्तुएँ |

| अनुभाव | बच्चों को गोद लेना, थपथपाना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना |

| संचारी भाव | हर्ष, आवेग, गर्व, मोह, शंका, चिन्ता आदि |

उदाहरण “सोहित कर नवनीत लिए घुदुरून चलत रेनु तन मण्डित मुख दधि लेप किए।।”

उदाहरण

स्याम गौर सुन्दर दोऊ जोरी। निरखहि छवि जननी तृन तोरी।। कबहूँ उछंग कबहुँ वर पलना। मातु दुलारहूँ कहि प्रिय ललना।

भक्ति रस की परिभाषा उदाहरण सहित

भगवद्-अनुरक्ति तथा अनुराग के वर्णन से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। प्राचीन आचार्य इसे भगवद्-विषयक् रति मानकर श्रृंगार रस के अन्तर्गत रखते थे।

| स्थायी भाव | भगवद्-विषयक रति |

| आलम्बन | राम-सीता, कृष्ण-राधा आदि |

| उद्दीपन | परमेश्वर के कार्यकलाप, सत्संग आदि। |

| अनुभाव | भगवद्-भजन, कीर्तन, ईश्वर-मग्न होकर हँसना- रोना,नाचना आदि |

| संचारी भाव | निर्वेद, हर्ष, वितर्क, मति आदि |

उदाहरण “अँसुबन जल सीचि -सींचि, प्रेम-बेलि बोई।’मीरा’ की लगन लागी, होनी हो सो होई ।। “

उदाहरण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोउ । जाके सिर मारे मुकुट मेरो पति सोई ।।

यह भी पढ़े..

- चौपाई का उदाहरण | चौपाई के 10 उदाहरण मात्रा सहित

- hindi varnamala | हिन्दी वर्णमाला – स्वर और व्यंजन के भेद एवं वर्गीकरण PDF Notes Download 2022-23

- भारत का इतिहास Indian History in Hindi | प्राचीन भारत,मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत – Free Notes 2023

- छन्द | छन्द किसे कहते है | छन्द की परिभाषा | छन्द कितने प्रकार के होते है – AK STUDY EASY NOTES 2022-23

आशा करते है आपको हमारा यह लेख पसन्द आया होगा हमारी वेबसाइट पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सम्पूर्ण तैयारी करायी जाती है अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठने बाले है तो हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते है तो कमेन्ट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते है। धन्यवाद..