दोस्तो आज के इस आर्टिकल में हम अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है ? अभिप्रेरणा की परिभाषा , अभिप्रेरणा के प्रकार ओर अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन है दोस्तो आपको बता दे कि मनोविज्ञान का यह अभिप्रेरणा नामक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिप्रेरणा मनोविज्ञान का अभिन्न अंग है ।सबसे पहले हम मनोविज्ञान के अर्थ को समझेंगे

व्यक्ति या प्राणी कोई व्यवहार क्यों करता है इस प्रश्न के उत्तर में मनोवैज्ञानिकों द्वारा अभिप्रेरणा का संप्रत्यय विकसित किया गया। अभिप्रेरणा व्यवहार को एक निश्चित दिशा में कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है।

- Advertisement -

अभिप्रेरणा का अर्थ

अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का बोध होता है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति किसी उत्तेजना के प्रति खास तरह की प्रतिक्रिया करने हेतु क्रियाशील होता है। अंग्रेजी के मोटिवेशन (Motivation) शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के मोटम (Motum) से हुई है जिसका अर्थ है मोशन (Motion) यानि गति ।मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से तात्पर्य केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। अतः अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

इसे देखा नहीं जा सकता है। सिर्फ इस पर आधारित व्यवहार को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

मनोविज्ञान क्या है ? अर्थ और परिभाषा | What Is Psychology in Hindi

अभिप्रेरणा का अर्थ ,प्रकार ओर सिद्धान्त UPTET/CTET 2023

- Advertisement -

अभिप्रेरणा की परिभाषा

अभिप्रेरणा की परिभाषाये निम्नलिखित हैं –

गुड (Good) – प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है।

ब्लेयर, जॉन्स एवं सिंपसन (Blair, Johnes & Simpson) के अनुसार अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएँ उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं।

वुडवर्थ (Woodworth) के अनुसार निष्पत्ति = योग्यता+अभिप्रेरणा । अतः योग्यता तथा अभिप्रेरणा से निष्पत्ति प्राप्त होती है।

यंग (Young) के अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है।

मैकडुगल (MCDougall) के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएँ हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं।

https://sarkariguider.com/abhiprerana-kya-hai/

अभिप्रेरणा के प्रकार

अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है

1.सकारत्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा-

2. नकारत्मक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा-

सकारात्मक अभिप्रेरणा व्यक्ति में स्वयं में ही उत्पन्न होती है, अतः इस अभिप्रेरणा के फलस्वरूप व्यक्ति किसी कार्य को अपनी मर्जी से करता है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी दूसरे की इच्छा या प्रभाव के कारण किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती है। प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार आदि का प्रयोग करके व्यक्ति को बाह्य अभिप्रेरणा प्रदान की जा सकती है ।

अभिप्रेरणा का अर्थ,प्रकार ओर सिद्धान्त UPTET/CTET 2023

कक्षा कक्ष में बालक को को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा को अधिक बेहतर माना जाता है। इसका कारण यह है कि नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा बालक की कार्य में रुचि में कमी ला सकती है फलस्वरूप वह कार्य को करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। अतः शिक्षक का प्रयास यही होना चाहिए कि वह आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रयोग करके बालक को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें।

प्रेसी, रॉबिंसन व हॉरक्स ने लिखा है अधिगम विधि के रूप में बाहरी अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा से निम्नतर है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहा जाता है। अभिप्रेरकों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है

आंतरिक अभिप्रेरक तथा बाह्य अभिप्रेरक आंतरिक अभिप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक तथा जैविक अभिप्रेरकों से होता है जैसे आत्मरक्षा, भूख-प्यास, काम आदि बाह्य अभिप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय तथा मनोसामाजिक अभिप्रेरकों से होता है, जैसे- आत्म सम्मान, सामाजिक स्तर, प्रतिष्ठा, आदि।

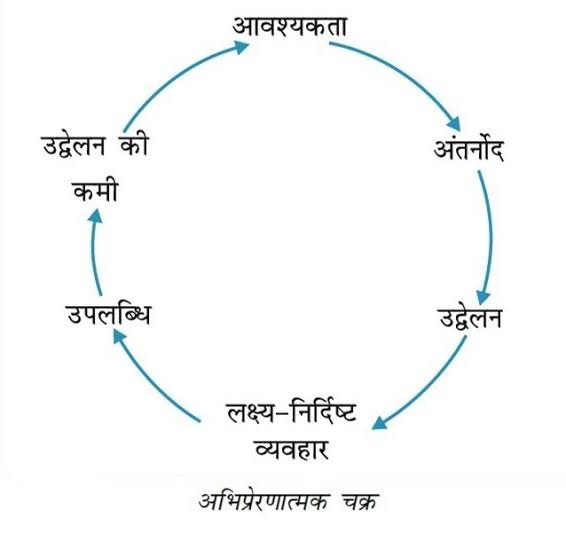

अभिप्रेरणा चक्र

अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया गया है जो निम्नलिखित प्रकार से है।

आवश्यकता – साधारण अर्थों में किसी चीज के अभाव को आवश्यकता कहते हैं। अतः आवश्यकता प्राणी में किसी कमी को दर्शाती है। मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है

- शारीरिक या जैविक आवश्यकताएँ शारीरिक आवश्यकताओं में मनुष्य की शरीर संबंधी आवश्यकताएँ आती हैं, जैसे- भोजन, जल, वायु व मल मूत्र विसर्जन आदि।

- मनोसामाजिक आवश्यकताएँ मनोसामाजिक आवश्यकताओं में मनुष्य में उसके सामाजिक वातावरण के कारण उत्पन्न आवश्यकताएं आती हैं, जैसे- आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर, प्रतिष्ठा आदि

चालक, अंतर्नोद या प्रणोद- प्रणोद उस शारीरिक अवस्था को कहते हैं जो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव उत्पन्न करती है, यह तनाव जिस रूप में प्राणी द्वारा अनुभव किया जाता है उसे चालक अथवा प्रणोद कहते हैं। यह चालक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राणी को क्रियाशील रखते हैं।

प्रोत्साहन – प्रोत्साहन को उद्दीपन भी कहते हैं। प्रोत्साहन बाहरी वातावरण में प्राप्त होने वाली वह वस्तु होती है जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति करती है तथा आवश्यकता से उत्पन्न चालक को शांत करती है।

अभिप्रेरणा के सिद्धांत

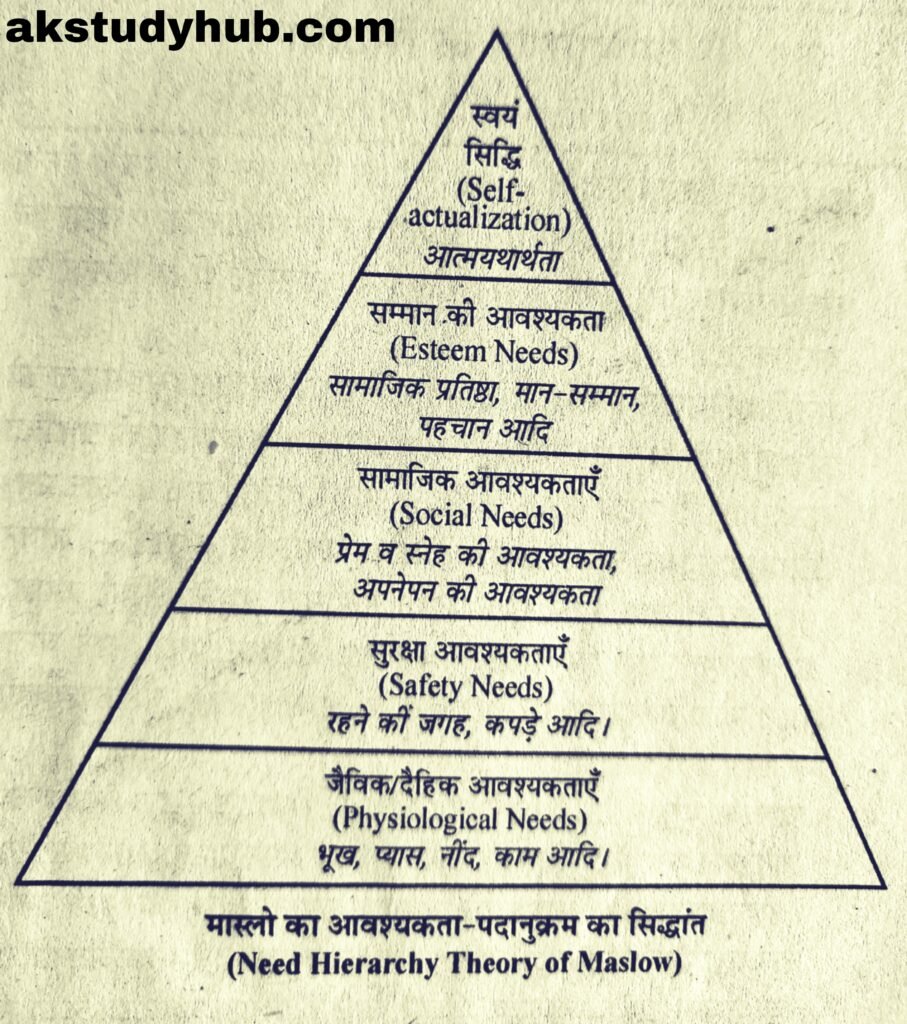

अभिप्रेरणा के सिद्धान्तों में सबसे प्रमुख सिद्धान्त मास्लो का माना जाता है जिसे हम पदानुक्रम सिद्धान्त के नाम से जानते है

1.आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धान्त- इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो द्वारा किया गया। उन्होंने अभिप्रेरणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति की आवश्यकताओं को माना है। मैस्लो ने आवश्यकताओं को एक विशेष क्रम में प्रस्तुत किया है। इन आवश्यकताओं को उनके महत्व तथा अनिवार्यता की दृष्टि से निम्नतम से उच्चतम स्तर तक एक विशिष्ट क्रम में प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार व्यक्ति का विकास इस पर निर्भर करता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति किस स्तर तक हो रही है।

2. मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत- यह सिद्धांत मैक्डूगल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्ति मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार को संचालित करती है। अतः मूल प्रवृतियों से जुड़े संवेग ही अभिप्रेरकों का कार्य करते हैं।

3.मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत-सिगमंड फ्रॉयड द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक होते हैं- मूल प्रवृत्तियाँ तथा अचेतन मन । सिगमंड फ्रॉयड ने मूल प्रवृतियों को 2 प्रकारों में बाँटा है— जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति इन मूल प्रवृत्तियों को क्रमशः संरचनात्मक तथा विध्वंसात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्त करने वाला माना जाता है। इसके अलावा व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है।

चालक न्यूनता का सिद्धांत या अंतर्नोद सिद्धांत – इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल द्वारा किया गया। उनके अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं के कारण उस में तनाव उत्पन्न होता है और इसी तनाव को मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतनोंद या चालक कहते हैं। यह अंतर्नोद ही व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। अतः हल के अनुसार आवश्यकता से संबंधित चालक को कम करने से ही अभिप्रेरित व्यवहार संबंधित होता है।

प्रोत्साहन सिद्धांत – इस सिद्धांत का प्रतिपादन बॉल्स तथा कॉफमैन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण उपस्थित प्रोत्साहन से ही प्रभावित होकर कोई अनुक्रिया करता है। प्रोत्साहन के दो प्रकार होते हैं- धनात्मक प्रोत्साहन तथा ॠणात्मक प्रोत्साहन ।

धनात्मक प्रोत्साहन व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे भोजन, पानी, आदि जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन मनुष्य को किसी विशेष लक्ष्य की ओर जाने से रोकते हैं, जैसे शारीरिक दंड, बिजली का झटका आदि।

शरीर क्रिया सिद्धांत -यह सिद्धांत मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित है। उनके अनुसार अभिप्रेरणा आंतरिक शारीरिक तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है, अतः उन्होंने अभिप्रेरणा में बाहरी कारकों की भूमिका को नहीं स्वीकार किया है।

दोस्तो अगर आप अधिगम की परिभाषा , सिद्धान्त ओर अधिगम के बारे में सम्पूर्ण जानकारी जानना चाहते है तो इस लिंक पर क्लिक करके हमारी दूसरी पोस्ट पर जा सकते है अधिगम का अर्थ,प्रकार,सीखने की विधियाँ और अधिगम के सिद्धांत (Meaning,Types,Methods and Theories of Learning)

अभिप्रेरणा का अर्थ,प्रकार ओर सिद्धान्त UPTET/CTET 2023

दोस्तो आपको हमारा यह लेख कैसा लगा हमे कमेंट के माध्यम से जरूर बतायें ओर अगर आपको कोई कमी महसूस हुई तो हमे सुझाव भी दे सकते है

धन्यबाद….

Thanks